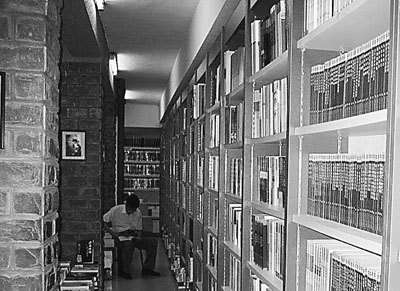

中午時(shí)分的杭州城,38攝氏度的高溫讓人有些焦灼。走進(jìn)文一路附近的“楓林晚”書(shū)店,眼前的景象讓人有些意外:在這家素以學(xué)術(shù)書(shū)籍為特色、定位于知識(shí)分子的精品書(shū)店里,卻看見(jiàn)很多農(nóng)民工,或坐或蹲,或立或靠,認(rèn)真翻閱著圖書(shū)。 這樣的場(chǎng)景幾乎已經(jīng)成了這家書(shū)店的一道獨(dú)特“風(fēng)景”。進(jìn)入7月,幾乎每天的午間和傍晚,都有三五成群的農(nóng)民工來(lái)到書(shū)店看書(shū)乘涼。 風(fēng)格現(xiàn)代的“楓林晚”,是目前杭州單店面積最大的民營(yíng)書(shū)店。因?yàn)楠?dú)特的人文社科學(xué)術(shù)書(shū)籍的定位,也因?yàn)榻?jīng)常舉辦高質(zhì)量的文化沙龍,“楓林晚”吸引了許多學(xué)者、文化人和大學(xué)生。 是杭州市正在進(jìn)行的“兩縱三橫”工程為書(shū)店帶來(lái)了“新讀者”。旨在舒緩城西交通的“兩縱三橫”工程7月初動(dòng)工,“楓林晚”附近的文一路是一期工程重點(diǎn)改建路段,600多名建筑工人住的工棚就在書(shū)店不遠(yuǎn)處。 書(shū)店工作人員介紹說(shuō),7月初的一天傍晚,兩位剛剛下班、渾身大汗的農(nóng)民工“怯生生”地走進(jìn)書(shū)店,其中一個(gè)問(wèn):“我們能不能進(jìn)來(lái)?”“當(dāng)然可以。”工作人員回答說(shuō)。“那可不可以只看不買?”另一位農(nóng)民工又問(wèn),在得到肯定的答復(fù)后,他們走進(jìn)了書(shū)店。漸漸的,來(lái)書(shū)店的農(nóng)民工多了起來(lái)。現(xiàn)在,每天都有四五十位筑路工來(lái)此納涼讀書(shū)。 面對(duì)這批“新讀者”,而且多是只看不買的顧客,書(shū)店同樣熱情接待,還為他們開(kāi)了“小灶”。為了保證書(shū)籍清潔,原來(lái)書(shū)店是不供應(yīng)水的,現(xiàn)在特地加了3處飲水機(jī);原來(lái)店里是不賣通俗讀物的,現(xiàn)在特地增加了《故事會(huì)》、《山海經(jīng)》、《軍事天地》等休閑類讀物。 “只要進(jìn)門就是讀者。知識(shí)面前人人平等,在書(shū)店里,只有一個(gè)共同的身份就是讀者與顧客,沒(méi)有農(nóng)民工與大學(xué)教授之分。”“楓林晚”書(shū)店總經(jīng)理朱升華說(shuō),有的農(nóng)民工也許在別處會(huì)粗聲大氣地說(shuō)話,但進(jìn)入書(shū)店的氛圍,他們都會(huì)安靜地閱讀、小聲地交流。“農(nóng)民工當(dāng)然也有對(duì)知識(shí)的渴求,即便不買書(shū),只要能走進(jìn)書(shū)店就是好樣的。” 說(shuō)話間,還帶著汗水的陜西民工洪延安走進(jìn)“楓林晚”,徑直走向一個(gè)書(shū)架,非常熟練地找到那本還沒(méi)讀完的文學(xué)雜志《西湖》,順著墻根坐在了地上,翻到第六十四頁(yè)“漢詩(shī)”欄目仔細(xì)讀著:“在一個(gè)四通八達(dá)的地方/我想到/要站得更高一些……”他告訴記者,他很愛(ài)寫(xiě)詩(shī),每天中午或傍晚,他就是不吃飯也要鉆進(jìn)書(shū)店讀幾首小詩(shī)。今天他也是剛下工,回工棚放下工具就過(guò)來(lái)了。來(lái)自內(nèi)蒙古的何建軍不停地擦著頭上的汗說(shuō):杭州的夏天實(shí)在太難熬了,多虧在我們干活的路段上,有這家書(shū)店可以歇歇腳。 讓書(shū)香滋潤(rùn)更多人(快評(píng)) 聞白 農(nóng)民工、學(xué)術(shù)書(shū)店、納涼讀書(shū)……“楓林晚”的做法告訴我們,這3個(gè)原本不相干的詞,實(shí)際上是可以緊密相連的,當(dāng)然,“黏合劑”是書(shū)店要有足夠的心胸和人文關(guān)懷精神。 最近幾年,我國(guó)的國(guó)民閱讀率連續(xù)走低。除了閱讀方式的改變外,很多人,比如廣大的農(nóng)民工群體,讀不到書(shū)、買不起書(shū)也是一個(gè)很重要的原因。如何為這些人提供接觸書(shū)香的機(jī)會(huì),“楓林晚”為書(shū)店同行提供了借鑒,令人稱道。 農(nóng)民工“怯生生”走進(jìn)書(shū)店也為一些部門提了個(gè)醒,這就是不能忽視農(nóng)民工的精神文化需求!我們可以多開(kāi)展一些送優(yōu)秀書(shū)籍到工地的活動(dòng),為他們讀書(shū)創(chuàng)造各種便利條件,進(jìn)一步豐富他們的精神生活,讓書(shū)香滋潤(rùn)更多渴求知識(shí)的人群。 |